Kiciloff y Capitanich vuelven a la carga con unos de sus latiguillos monetarios favoritos: “la emisión no genera inflación”. Podrán quizás por repetición convencer a algún desprevenido, pero permítanme construir en este post un puente de dialogo que homogenice el lenguaje y explicite porque creo que están totalmente equivocados.

El error involuntario

El punto de partida es el contraejemplo al que suele recurrir el Ministro. Según Kiciloff, la experiencia en Estados Unidos, donde desde 2008 la base monetaria creció 370% sin consecuencias inflacionarias visibles, parecería ser la demostración perfecta de que emitir no genera inflación.

Comete Kiciloff, sin embargo, el enorme error - diría “de principiante” si no supiera que no es ningún principiante - de llamar “base monetaria” al “dinero”. La base monetaria es, en particular en el mundo desarrollado, una parte muy pequeña de lo que se suele llamarse dinero. La diferencia entre “base monetaria” y “dinero” se explica por el rol del sistema financiero, a través de un mecanismo que, aunque simple, es menos intuitivo de lo que parece.

Imagine que recibe un peso recién salido de Ciccone (base monetaria) y lo deposita en el banco. Ese depósito tiene todas las características que suele pedírsele al dinero. Es líquido, puede usarse para pagar cosas y como reserva de valor. Sin embargo, ese peso no se queda dormido en las bóvedas del banco, sino que se presta a un tercero. Al prestarlo, se crea un depósito para el prestatario por valor de un peso. Es decir, se acaba de crear dinero. Donde antes había una persona con un peso depositado, ahora hay dos. Ese nuevo depósito (tras separar un “encaje obligatorio” que el banco tiene que guardar en el Banco Central) podrá convertirse en un nuevo crédito, luego en un crédito, luego en un depósito, etc. El Banco acaba de multiplicar un peso de emisión en mucho más dinero.

Ese mecanismo es tan potente que explica la mayor parte del dinero global. Tomando el caso de Estados Unidos, antes de la crisis cada dólar de emisión se multiplicaba hasta nueve veces o, lo que es lo mismo, solo el 10% del dinero era base monetaria.

El punto que Axel olvida mencionar en su ejemplo de EE.UU. es que, durante la crisis, el multiplicador bancario cayó estrepitosamente. Los bancos, en vez de represtar los depósitos, los guardaban en sus bóvedas. Los números impresionan. Si antes el Sistema Bancario multiplicaba la base por nueve, hoy lo multiplica por tres. Por esa razón, la gigantesca emisión en los sucesivos “Quantitative Easings”, que incrementó la base en 370% solo se transformó en una suba de 47% del dinero.

La ley de gravedad

Ahora bien, aclarado este involuntario error del Ministro, volvamos al principio. La suba en la cantidad de dinero ¿Genera inflación? Apelaré a una inspiradísima analogía con la física. La relación entre precios y dinero es como la ley de gravedad.

En primer lugar, es una relación absolutamente comprobada en términos empíricos, en muchos países en muchos periodos históricos. Remito sobre este punto a estos posts y sus comentarios. Quien afirme que no hay relación entre precios y dinero es porque, simplemente, nunca vio series de precios y dinero.

En segundo lugar, es una relación débil. Usted está siendo atraído por la pantalla que muestra este texto y este texto a su vez siente su atracción, pero sus masas son tan pequeñas que la atracción es imperceptible* (si usted está excedido de peso como este servidor, tome la afirmación anterior como un halago). Ahora bien, cuando la masa crece la atracción se vuelve más fuerte y comienza a dominar frente a otras fuerzas.

Por eso, la relación entre precios y dineros, como la gravedad, se percibe recién a partir de ciertas variaciones de precio y dinero. La evidencia empírica muestra que, cuando inflación y dinero se mueven en el rango de un dígito, las variables no están correlacionadas. Sin embargo, a medida que ambas suben (por ejemplo, al rango en el que se mueven en argentina) y los plazos se vuelven más largos, la relación se vuelve indisimulable. Precios y dinero se mueven juntos**.

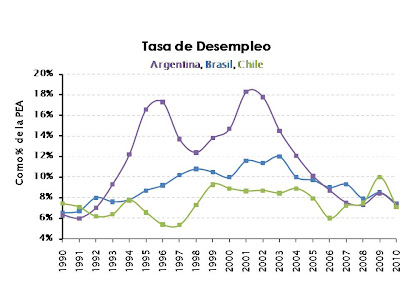

Vean, por ejemplo, como difiere la relación entre ambas variables entre Alemania o Estados Unidos (donde no se ve nada) y Chile o Venezuela (donde aparece con el tiempo una relación positiva). Para mas ejemplos haga click acá.

En tercer lugar, no se entiende bien cómo funciona y cuáles son los mecanismos que hacen subir los precios. Al igual que la gravedad, se sabe que ambas variables se comportan parecido, pero no se sabe por qué.

Por ello surge una cuarta relación, la más escabrosa y donde los consensos son menores. Como con la ley de gravedad, la relación entre precios y dinero es bidireccional. Al igual que el sol atrae a la tierra mientras la tierra atrae al sol, la mayor cantidad de dinero hace subir los precios pero también mayores precios empujan la creación de dinero.

Si no entiendo mal (y ruego que alguien me aclare si estoy equivocado) es este último mecanismo que ve causalidad de precios a dinero el bagaje teórico en el que se basan las afirmaciones del Ministro.

Ahora bien creo que esta afirmación, basada en una extensa literatura post-keynesiana, son completamente erradas para explicar la coyuntura de Argentina 2014.

El huevo o la gallina

Para explicar por qué déjenme indagar sobre los mecanismos de creación y destrucción de dinero, qué creen los postkeynesianos, y porque creo que no aplica para Argentina.

Hay básicamente dos mecanismos de creación (y destrucción) de dinero. Los vinculados al comportamiento del sector privado y aquellos que dependen del Banco Central. El primero lo explique antes. El sector privado crea dinero con sus decisiones de crédito y depósitos.

Ahora bien, múltiples decisiones del Banco Central puede contribuir a crear dinero. En primer lugar, está el asociado a economías con tipo de cambio administrado y movilidad de capitales. Imaginen que hubiera un boom de confianza que induce entrada de dólares. Si el Central quisiera evitar (como hizo durante gran parte de la última década) que el dólar se aprecie, debe comprar esos dólares. Esa compra se realiza con pesos recién emitidos, que se convierten en un depósito, luego en un crédito, en un depósito y así. En este contexto, la cantidad de dinero en la economía es un residuo de lo que pase con la entrada y salida de dólares.

Noten que esto no quiere decir que el Banco Central no influya sobre la cantidad de dinero, sino que esta está subordinada al objetivo de mantener el tipo de cambio.

En segundo lugar está la creación de dinero “acomodaticia”, que surge de subordinar la cantidad de dinero a un objetivo de tasa de interés. Imaginen que por alguna razón sube la demanda de crédito (por ejemplo, porque hay inflación y las firmas necesitas crédito para pagar sueldos o insumos). Eso genera presión sobre la liquidez de los bancos y sobre la tasa de interés (al alza) que puede ser no deseada por el Banco Central, que responderá expandiendo la base monetaria con pases, redescuentos o no renovando Lebacs.

Este es el mecanismo predilecto del poskeynesianismo. La suba no parte de una decisión autónoma del Banco Central sino que es consecuencia de la mayor demanda de crédito, a su vez causada por la mayor inflación. Es decir, la causalidad, mediada por la respuesta del Central, es desde precios a dinero.

Noten que en estos casos la expansión de la cantidad de dinero no es endógena (es decir, no responde sólo al comportamientos privado) sino pasiva. Surge de la decisión del Banco Central de fijar el tipo de cambio en el primer caso y la tasa de interés en el segundo. Es decir, la causalidad de precios a dinero es una decisión de política económica.

La cantidad de dinero que emite el central puede estar subordinada a un tercer factor: La necesidad de financiar el tesoro. El mecanismo es simple. El Central transfiere base al Banco Nación que a su vez crea un depósito a nombre del gobierno. A partir de allí operará el multiplicador bancario. El Banco Nación podrá prestar creando nuevos depósitos, luego nuevos créditos, y así. De no mediar algún efecto que neutralice esta expansión, habremos tenido un incremento del dinero explicado por la forma de financiar la política fiscal.

El postkeynesianismo, que considera que no puede existir tal cosa como un “exceso de oferta de dinero” reconoce este fenómeno, pero tiene una respuesta llamativa para neutralizar su efecto. Según esta escuela monetaria (y tengo citas textuales si hiciera falta), si este dinero no es deseado (si supera la demanda de dinero) un mecanismo automático llamado “Reflux Principle” se encargará de destruirlo. El argumento es que alguien con depósitos que no quiere usará ese dinero para repagar deuda, lo cual da inicio a un multiplicador bancario a la inversa. Una “equivalencia ricardiana” aplicada a la política monetaria.

Noten que si el “reflux principle” no funciona entonces ese dinero, en vez de bajar un pasivo, puede ser cambiado por otros activos (bienes, servicios o dólares), todos ellos canales que generan expansión de la actividad y/o inflación.

En sintesis

Doy ahora el paso final de juntar todo lo anterior para justificar porque creo que Axel y Capitanich están equivocados.

El primer punto es que hay una cuestión semántica. Entiendo que se llame “endógena” a aquella parte de la causalidad precios dinero que depende exclusivamente del comportamiento de los privados. En cambio, me hace ruido cuando esa causalidad esta intermediada por una decisión administrativa. Subordinar la cantidad de dinero al tipo de cambio o a la tasa de interés es una decisión de política económica y no una característica intrínseca de la relación entre precios y dinero. Ahora bien, ¿Habría inflación si el Central no respondiera pasivamente? Entiendo que la respuesta es no.

A eso se le suma que, aun si aceptáramos el rol monetario pasivo subordinado a un objetivo de tasas, estamos hablando de un Banco Central que durante años ha mantenido sistemáticamente las tasas reales en terreno negativas, lo cual refuerza la idea de que no hay nada “natural” en la expansión pasiva del dinero en Argentina.

El segundo punto es que, a diferencia de gran parte del mundo desarrollado (sobre quienes escriben los autores más destacados del posteynesianismo,) en Argentina el gobierno juega un rol mucho más relevante en el proceso de creación del dinero. El sistema bancario local, y el multiplicador bancario del dinero, es uno de los más chicos del mundo. La relación entre dinero y PBI en Argentina es solo mayor a la de Chad, Republica Dominicana, Botswana, Tajikistan y Guinea Ecuatorial (para una lista detallada haga click acá).

A modo de ejemplo, mientras en Argentina $1 de base monetaria se transforma, a través del sistema bancario, en $ 2.3 de dinero, en Brasil se transforma en $7.8, en Mexico $6.3, $12 en Korea y en Australia $21.

Además, el sector público interviene directamente sobre el comportamiento bancario a través de múltiples mecanismos. Las líneas de créditos dirigidas crean dinero, el cepo cambiario crea miles de millones de depósitos que no existirían sin él y los bancos públicos manejan el 39% del crédito y tienen el 46% de los depósitos. Es decir, el gobierno tiene una capacidad de administrar la oferta de dinero que no existe en el resto del mundo.

En tercer lugar, la subordinación de la política monetaria a la política fiscal es enorme, en especial desde la reforma de la Carta Orgánica. Este año el Central girará al tesoro, en concepto de utilidades y de adelantos transitorios una cifra que llegaría al 40% de la base monetaria, cifra a la cual hay que sumarle la compra de dólares que el Central luego le gira al tesoro para el pago de deuda (que acumuló la friolera de USD 32 mil millones desde 2009).

No hay “reflux principle” posible que pueda esterilizar esa cantidad de dinero, más aún si se tiene en cuenta que, en un contexto de tasas en pesos muy desarbitradas con los retornos en dólares, el sector privado no tiene incentivos a repagar créditos en tanto deber pesos es un gran negocio.

Paradójicamente, ni siquiera Julio Olivera, uno de los grandes exponentes del estructuralismo latinamericano y del dinero pasivo niega la relación que existe entre financiamiento del gasto público con emisión y expansión del dinero. Olivera analiza la bidireccionalidad que existe entre precios y dinero mediada por el resultado fiscal. De acuerdo a lo que luego se conocería como el efecto “Olivera-Tanzi”, la inflación deteriora el resultado fiscal (porque el gasto sube más que los ingresos) que luego, al ser financiado con emisión, sube la inflación. Entonces precios, mediado por la política fiscal, va a dinero y dinero a precios.

Es decir, y a modo de síntesis, personalmente no tengo ningún cuestionamiento a la idea de dinero endógeno (concepto que, vale la aclaración, no tiene en sí mismo nada de heterodoxo) y la causalidad preciosdinero. Pero creo que, dada la magnitud de los shocks de oferta de dinero y la ausencia de mecanismos automáticos de esterilización, no puede ser utilizado para entender la coyuntura Argentina y mucho menos para liberar de responsabilidades a las autoridades económicas sobre la dinámica inflacionaria que vive el país.

Atte

Luciano

*En realidad los cuerpos no se atraen sino que se curva el tiempo-espacio alrededor de ellos, pero déjenme mantener la analogía simple, porque no sé cómo aplicar la curvatura del espacio a la teoría monetaria)

** Aunque no necesariamente con una relación unitaria, como afirmaba la vieja máxima monetarista