En 1974, Daniel Kahneman y Amos Tversky dieron inicio a un programa de investigación, desarrollando lo que hoy es conocido como “Teoría de la Perspectiva”. Básicamente mezclaba economía y psicología para atacar las principales debilidades de la teoría de la decisión de la microeconomía clásica, que asume agentes "racionales": informados, hipercalculadores y consistentes.

Uno de los principales hallazgos (una lista exhaustiva hay acá), que sonará obvio para el lego aunque fuera ignorado durante décadas por la microeconomía, es que uno toma sus decisiones a partir de un punto de referencias, a partir del statu quo y no evaluando opciones de forma absoluta y abstracta. Esta simple e intuitiva afirmación contradice los métodos de elección óptima asumidos en la mayoría de los modelos microeconómicos.

Un ejercicio tradicional, entre muchos otros, para mostrar esto era invitar a elegir a un conjunto de alumnos entre regalarles una camiseta con algún dibujo estampado o una cantidad de plata. El ejercicio era repetido luego pero regalándoles previamente la camiseta y ofreciéndoles luego cambiar esa camiseta por la misma cantidad de plata. Las alternativas, como notaran, son las mismas en ambos casos, pero cambia el contexto de ambas elecciones.

Paradójicamente, el número de personas que elegía la plata caiga sensiblemente en el segundo caso. La gente había incorporado la camiseta a sus pertenencias, a su statu quo, y a partir de allí sesgó su elección. El efecto explica también, por ejemplo, la lógica detrás de los descuentos en los comercios. El precio es $ 100 (el punto de referencia), pero yo te regalo el 20%.

Paradójicamente, el número de personas que elegía la plata caiga sensiblemente en el segundo caso. La gente había incorporado la camiseta a sus pertenencias, a su statu quo, y a partir de allí sesgó su elección. El efecto explica también, por ejemplo, la lógica detrás de los descuentos en los comercios. El precio es $ 100 (el punto de referencia), pero yo te regalo el 20%.

El paso siguiente fue identificar que a partir del statu quo, del punto de referencia, la gente sufre proporcionalmente más por perder que la felicidad que le genera ganar. Si gano $ 1000, me duele más que me saquen $ 100 que lo que me alegró cuando me dan $ 100. Parece una afirmación rebuscada, pero la evidencia al respecto es bastante fuerte. En promedio, uno está dispuesto a cubrirse de perder $1 sacrificando más de $ 1.

¿A qué viene toda esta historia de la Teoría de la Perspectiva?

Argentina entra a 2012 en un contexto muy distinto al de los últimos 8 años. Las perspectivas de crecimiento, en un marco internacional bastante sombrío, son menos optimistas y vienen acompañadas de una inflación cercana o superior al 20% durante un lustro.

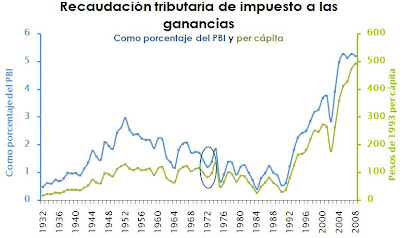

Algunos buscarán la analogía con la recesión de 2008 y 2009 que, aunque dura en términos de actividad, afectó menos el “bienestar social” que eventos de crisis previos. En aquel entonces, por un lado, el gobierno volcó a la actividad recursos fiscales que, bien medidos, equivaldrían a entre 5% y 6% del PBI, repartidos entre política social, jubilaciones y subsidios, y que en gran parte permitieron amortiguar y absorber los reclamos. Por otro, el colchón de rentabilidad previo y el tipo de cambio real alto, permitió un sostenimiento de la masa salarial.

En el marco actual, sin embargo, donde los recursos ya no abundan como en el pasado. Por un lado, el gobierno no sólo no puede actuar como amortiguador sino que será, en 2012, un demandante neto de recursos con un presupuesto con necesidades financieras que no cierran. Por otro lado, los márgenes de rentabilidad y la competitividad del tipo de cambio no es ya la de la crisis previa. Hoy hay que elegir perdedores.

La Teoría de la perspectiva anticipa que la resistencia por evitar las caídas desde el statu quo será mayor a las pujas por el reparto de la abundancia en el pasado.

Las implicancias directas son al menos dos, por un lado el recrudecimiento de la puja distributiva, mecanismo propagador en el tiempo del proceso inflacionario, por otro, el incremento de las presiones sobre las acogotadas arcas fiscales. Ambos mecanismos convergen hacia el mismo fenómeno macroeconómico: la inflación. La abundancia mal administrada genera inflación, pero la escasez mal administrada genera todavía más inflación. La historia Argentina está llena de periodos así, tanto que Heyman y Navajas lograron estilizar la experiencia y modelarla matemáticamente.

Es probable que en el año que comienza el gobierno enfrente presiones como no lo hizo en ningún periodo de los dos últimos mandatos, en intensidad y en diversidad de demandantes. El incentivo a ceder es alto, con beneficios focalizados y costos diluidos y así, uno de los mayores riesgos es que decida convalidar todas las demandas (con su impacto sobre las arcas fiscales) y no asumir el costo político, postergando la asignación de perdidas.

A estar atentos. Si esto sucede volvería a escucharse una palabra enterrada hace al menos 20 años: estanflación.