“Falta de timing” me dirán, ahora que está de moda el spanglish, o “Este post atrasa cinco años” o “¿Otra vez con esto?” y tendrán razón, pero quien sabe, quizás puedo salvar el alma de algún pobre desprevenido que caiga en la trampa del cada vez más pequeño grupo de paladares negros defensores de la intervención del INDEC.

Un argumento repetido es que no hay privado que pueda, por la escala necesaria para la tarea, replicar un índice de precios como el que elaboraba el INDEC antes de que decidieran destruirlo. Armar un índice requiere que decenas de encuestadores releven miles de comercios para registrar decenas de miles de precios. Ningún privado cuenta con esta estructura y, por ende, sus índices son poco representativos y no deben ser tomados en serio.

Este argumento, sin embargo, comete un error básico de estadística. Cuando uno tiene una muestra chica, el resultado que obtiene no está “sesgado” - es decir, es sistemáticamente distinto al real que obtendría si pudiera medir todos los precios - sino que, en cambio, tiene mayor varianza, es decir, oscila alrededor del verdadero valor con un margen de error mayor. Al igual que con el cepo cambiario, el problema con el INDEC es el

BLUE

Imaginen que el siguiente gráfico representa la evolución verdadera de la inflación de los millones de productos que se venden a diario en la economía en cientos de miles de locales.

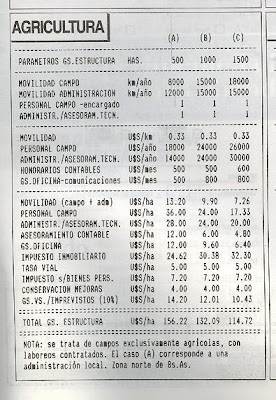

Ahora bien, ese índice captura el promedio, ponderado de alguna forma, de los precios de cada producto que, a su vez, es el promedio de los precios registrados en cada local. Para ello, en el Excel simulé aleatoriamente el precio de 800 productos distintos que mes a mes van acumulando una inflación igual a la inflación real +- 10%, cifra que se determina de manera aleatoria. Es decir que si, por ejemplo, la inflación de un mes es 1.5% la suba de precio promedio de cada producto se ubica entre 1.58% y 1.43%.

Así, por ejemplo, el acumulado de 36 meses para 9 productos elegidos al azar se ve en el siguiente gráfico. Como se ve, al hacerlo aleatorio se combinan precios que suben un 23% con otros que más que duplican su precio.

Pero esto es el precio promedio de un producto y lo que se registran son productos en locales, con lo cual el siguiente paso es abrir cada producto en una cantidad amplia de locales. Para ello, repito el paso previo simulando, para cada uno de los 800 productos, precios individuales en 70 locales. El precio en cada local oscila alrededor del precio promedio +- 10%. Es decir que si el precio promedio es 1.5, el precio en los locales va de 1.35 a 1.65.

La evolución del precio en cinco locales para uno de los productos se presenta en el siguiente gráfico.

Ahora supongamos que somos el INDEC, con capacidad de relevar el precio de los 800 productos en 70 locales (en realidad se releva aproximadamente el doble, pero el Excel se me hacía demasiado lento). La relación entre esta estimación y la inflación real es la del siguiente gráfico.

Noten como, en primer lugar, aun con una muestra de casi 60.000 precios, la inflación estimada por el INDEC no es la real, sino una estimación que oscila alrededor de ella.

Ahora bien, supongamos que en vez de ser el INDEC somos una consultora privada que artesanalmente recoge cinco precios por producto, en vez de 70. La estimación de la inflación mensual tomando dos grupos de cinco locales es la del siguiente gráfico.

Ahora imaginemos que somos una consultora aún más pequeña o incluso un estudiante que recorre locales y registra no cinco precios de 800 productos sino tan solo de 200. La estimación resultante se presenta en el siguiente gráfico.

Los gráficos muestran como, efectivamente, el Índice del INDEC es mejor que el de los privados. Su varianza es menor y oscila más cerca de la inflación real, mientras los privados en el caso más extremo de 200 productos llegan a tener diferencias de hasta un punto en la variación mensual.

¿Qué pasa si en vez de las variaciones mensuales vemos las interanuales?

A diferencia de un índice que este diseñado para sistemáticamente subestimar la inflación, los índices de los privados presentados arriba no presentan un error con un patrón reconocible sino que simplemente oscilan alrededor del valor real, a veces por arriba, a veces por abajo. Esto lleva a que la desventaja que tienen los privados, que hace que el dato de inflación mensual transmita relativamente poca información, se vaya diluyendo con el tiempo, a medida que se acumulan observaciones. Noten como el margen de error se redujo sensiblemente al pasar a variaciones interanuales, variación que se vuelve aún menos importante para los seis años de intervención del INDEC desde

el día del *.

Así que ya saben, el argumento del tamaño muestral ya no sirve, no cinco años después del enchastre. Sólo queda pensar que estamos perpetrando un gigantesco y coordinado complot, aunque por suerte está Moreno y todo el poder del Estado para acallarnos y desarmar las células que subvierten al orden público.

Atentamente

L

*es archivo es grande y tiene pegadas las fórmulas como valores salvo la primer fila de cada grupo de datos, resaltada en un color distinto.