viernes, agosto 02, 2013

El rey está desnudo

lunes, marzo 15, 2010

La macro no se negocia

miércoles, enero 20, 2010

Siete ciegos y un Elefante: la post-convertibilidad

3.Pesificación asimétrica y desendeudamiento

jueves, septiembre 24, 2009

Desempleo y productividad- Convertibilidad Vs. Era K

martes, julio 07, 2009

El gran modelo redistribuidor

Sabiendo que cualquier gestión pública debe evaluarse por las políticas implementadas y no por los resultados, que surgen tanto del actuar del gobernante como de otros factores exógenos ¿Cuál ha sido, en el lustro largo de los Kirchner, el esfuerzo redistribuidor del Estado Nacional?

Recuérdese que existen dos grandes estrategias de redistribución del ingreso, a saber: la redistribución primaria del ingreso, asociada a los vaivenes del mercado laboral y a las medidas e instituciones que se diseñen para su regulación y la redistribución secundaria del ingreso que afecta la distribución del ingreso a partir del sistema tributario y el gasto público. La tercera estrategia, la redistribución de la riqueza, suele estar acotada por los límites que impone la Constitución Nacional.

Por ser la que considero preferible, y por no haberle dedicado suficiente cerebro y tiempo de estudio a la primera, este post se centra sobre la segunda estrategia, la redistribución vía impuestos y gastos.

El siguiente gráfico resume la evolución de erogaciones e ingresos de la Administración Pública Nacional desde 1993 hasta 2008 expresado en miles de millones de Pesos de 2008 (deflactado por el IPC de Buenos Aires City). Obsérvese como, luego del colapso económico de fines de 2002, ambas series comienzan un sendero creciente que lleva a duplicar los recursos disponibles.

Así, vemos que Nestor Kirchner recibe de su antecesor un Estado Nacional con un ingreso de alrededor de $100MM que se convierte, en un lustro, en uno con una disponibilidad de $200MM. Las gestiones K se caracterizaron por ser las de una Administración Nacional con mayor disponibilidad de recursos de la Historia Argentina.

Recursos y Gasto público en la era K

La gran pregunta obligada sería ¿De donde surgieron y donde fueron asignados los $100MM adicionales?

El cuadro, que es lo más amigable que logré organizar, muestra como se compuso el aumento de recursos y erogaciones para los primeros cuatro años (2004-2007) y el año 2008 respecto al promedio del periodo Duhaldista (2002-2003) . Aquí se muestran sólo las variaciones. El bodoque con los datos absolutos, incluidas las cifras para el periodo 2002-2003, se presenta al final del post.

En primer lugar, tenemos algo que no nos dice el cuadro. En promedio, el gobierno contó, entre 2004 y 2007, con $59MM anuales más que Duhalde. En 2008, esa diferencia ascendía a $97MM.

Veamos algunas cosas que nos si dice:

$25 de cada $100 pesos adicionales entre el periodo de Duhalde y 2004 y 2007, se obtuvieron por incrementos en la recaudación del impuesto a las ganancias, $28 de cada $100 vinieron del IVA y $18 de impuestos al comercio exterior. Las contribuciones a la seguridad social, de la mano de las mejoras en el mercado laboral, explican $20 de cada $100 pesos.

Vean cómo cambia esa composición cuando comparamos 2002-2003 con 2008. El impuesto a las ganancias, progresivo si los hay, cae de $25 a $13, en una reducción que será no sólo relativa sino también absoluta (cae desde $15MM a $13MM). El IVA, por su parte, cae de $28 cada $100 a $23 cada $100, aunque en términos absolutos pasa de $17MM a $22MM. Los grandes apuntaladores de los recursos fiscales fueron, boom de commodities mediante, los impuestos al comercio exterior, que pasa a explicar $27 de cada $100 adicionales en 2008 y el tributo a la masa salarial explicará también $27 de cada $100 adicionales.

¿En que se gastó la Administración Central este dinero?

En los primeros cuatro años, 20 de cada 100 adicionales se ahorraron. 43 fueron a servicios sociales repartidos un 55% para jubilaciones y aproximadamente un 15% para promoción y asistencia social, educación y cultura e infraestructura social respectivamente. 6 pesos de cada 100 pagaron deuda pública y 24 se destinaron a subsidios al sector privado, mitad y mitad entre subsidios al transporte y a energía y combustibles.

Este panorama cambia sensiblemente en 2008. El ahorro cae 15 puntos para aterrizar en 5 de cada 100. 12 de esos 15 fueron a subsidios que se terminaran llevando 36 de cada 100 pesos adicionales de recaudación del gobierno. Los servicios sociales suben 5 hasta 48, con un cambio de composición interna que implica un importante aumento en jubilaciones que se llevará tanto como el reparto de subsidios (36 de 100) y una caída hasta 0 de la asistencia y promoción social.

El esfuerzo redistribuidor

Sin embargo, los números presentados arriba tienen un problema ara el cual propondré una metodología que indudablemente recibirá críticas, de las cuales me defenderé diciendo que el cálculo es transparente y que, quien no esté convencido, puede rehacerlos a gusto y piachere con el excel que puede descargar de la bilbioteca.

Intentemos medir el “esfuerzo redistribuidor” de la gestión K. Hay, entonces, un problema con como se manejan las Contribuciones a la Seguridad Social basado en que (1) los recursos que se reciben por este concepto son de asignación especifica, o sea, sólo pueden ahorrarse o gastarse en seguridad social y (2) de los $26MM adicionales recaudados en 2008 respecto al periodo duhaldista, sólo una proporción menor (digamos 15%) se explica por cambio en la legislación tributaria, explicado el resto por el derrame de las mejoras en el mercado laboral.

Con esto en mente, rehago el cálculo anterior pero neteando del gasto en seguridad social aquel financiado con esa contribucion específicas, de manera de medir el “esfuerzo fiscal adicional” que la gestión K hizo para mejorar la situación de los jubilados. Para mantener las cuentas balanceadas, obviamente, también deben netearse esos ingresos de los recursos adicionales.

El resultado se presenta en el siguiente cuadro.

Vean cómo cambia sensiblemente el panorama. De cada $100 que la gestión K pudo asignar (insisto, los ingresos de la seguridad social debían asignarse a seguridad social) $49 fueron a subsidios al sector privado. ¿Me explico? Cuando tuvo que elegir, Cristina Fernandez de Kirchner decidió destinar uno de cada dos pesos adicionales al irracional, ineficiente y hasta regresivo subsidio al combustible, a la energía eléctrica y al transporte*.

¿Qué tan efectivo habrá sido ese gasto para mejorar la distribución del ingreso? ¿Cuánto habrá subsidiado el consumo de las clases bajas y cuando dilapidado en personas que no lo necesitaban?¿Cuánto habrá alimentado ese gasto innecesario el 50% de inflación licua-salarios acumulada entre 2007 y 2008? ¿Cuánto valdría ese dinero hoy que lo necesitamos para hacer política contracíclica? O si quiere cambiar el enfoque ¿Qué tan efectivo habrá sido ese gasto para impulsar una transformación productiva que apuntale el proceso de crecimiento del periodo previo?

Así, el gobierno con mayor holgura fiscal de la historia argentina, embanderado un discurso redistribuidor, derrochó la herramienta más poderosa que tenía a su disposición para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Las consecuencias, lamentablemente, están a la vista ¿O acaso ustedes piensan que el 35% de pobreza con un mercado laboral casi en pleno empleo son sólo culpa de los malditos noventa?

Al final, el voto no fue otra cosa que una realización de la conciencia de clase.

Atte

Ele

PD: ¿No concuerda con mis conclusiones? El debate está abierto. Tiene el Excel con el que trabajé en la biblioteca ESC para hacer sus propios cálculos.

PD: Fuentes: ASAP y Secretaria de Hacienda – Oficina Nacional De Presupuesto

jueves, abril 16, 2009

Más allá de la mitología - Segunda Parte

Acá empezamos a jugar un poco con el bichito que Lance Taylor hizo para desagregar el aporte de los diferentes sectores al crecimiento de la oferta agregada.

Lo bueno de esas cuentitas es que además nos permiten ver el balance financiero de la economía en términos de flujos. Si la demanda efectiva de un sector se ubica por sobre la oferta total, éste debe endeudarse para financiar el exceso. Además, la suma del endeudamiento por año de los tres sectores es cero. Veamos entonces, que nos dice este balance:

Una vez más, tres cosas podemos decir para no hacer esto excesivamente largo:

Una vez más, tres cosas podemos decir para no hacer esto excesivamente largo:Primero; durante el modelo convertible se observa una consistente desacumulación de activos externos netos (salvo en 91 y 01), o lo que en castellano sería que crece el endeudamiento externo que promedia 1,5% de la oferta agregada por año. La devaluación es claramente una reversión en esta dinámica y la economía doméstica comienza en conjunto a desendeudarse. Sin embargo, con el paso de los años esta posición financiera va deteriorandose y en 2008, volvemos a correr con deuda externa.

Segundo; la pata fiscal acumula deuda en todo el período. Sin embargo, en los noventa se acumulaba anualmente un nivel de deuda del orden de los 3,2% puntos del producto, mientras que en el modelo actual, el promedio cae a 1,7%, y alcanza valores mínimos de 0,5% en 2007-08. Si se tiene en cuenta la que el crecimiento en la oferta agregada fue de 3,3% promedio por año en la convertibilidad y 6,3% en el período 2002-2008, no es muy díficil notar que en los noventa el desequilibrio "stock/flujo" del sector fiscal podía generar dinámicas insostenibles, mientras que en el período reciente el endeudamiento anual no parece generar problema de este tipo, y más bien, opera en sentido contrario.

Tercero; Dadas las dinámicas externas y públicas, el sector privado debe cubrir el bache. La forma de hacerlo es por todos conocida, recesión. Simple, las caídas en el nivel de actividad tienden a generar fuertes contracciones en la inversión que superan las bajas del producto y el consumo. Por lo tanto, se incrementa el ahorro privado necesario para financiar los desequilibrios de los otros sectores. Nótemos que en 2008 esta trayectoria cambia y es el resto del mundo el que financia al sector público y al privado. Como dijimos antes, esta configuración es recurrente en escenarios pre-recesivos.

En los comentarios al post anterior me pedían que me la juege. Acá va.

Insisto con que a diferencia de lo analizado por Siri y Elemaco, el aporte del sector externo como dinamizador del crecimiento se concentra principalmente en el período 2002-2005 y esto parece responder principalmente a una reducción en las necesidades de financiamiento para la economía (desendeudamiento neto).

Así, el boom de precios de commodities de 2007-08 no fue un factor determinante en el crecimiento. Además, la conclusión elemaquiana es a todas luces falsa, y la de Siri incompleta ya que se come parte central del crecimiento (por que no ve la dinámica) en la era K que sí responde a un contexto internacional favorable pero no por lo argumentos que presentó Elemaco (VdC = crecimiento mundo + precios).

Ahora si, esto es más o menos todo.

Saludos,

Genérico.

PD: Querían ganchos? los muchachos, querían ganchos. Les gustan los ganchos. Bue, acá hay ganchos! Cosa-de-Dió!!

martes, abril 14, 2009

Más allá de la mitología

Los muchachos se pusieron a debatir sobre algunos mitos que andan dando vueltas. Siri la empezó acá y como defendía el modelo K (nestoromics de ahora en más), salto el gran prócer de la blogósfera anti-k Elemaco, con su respuesta en esta entrada.

No quiero entrar en este debate, pero hubo un punto que me llamó la atención y fue la mención de Elemaco al rol de los multiplicadores en el crecimiento. Me acordé entonces, de que en el gran libro de macroeconomía de Lance Taylor (un tipo poco conocido para el mainstream, pero de fundamental importancia para el pensamiento heterodoxo) hay en el primer capítulo una sección que analiza como desagregar los componentes de la demanda efectiva y el aporte de sus multiplicadores al crecimiento de la oferta global.

Para no aburrir con cuestiones técnicas, sólo dejamos la intuición. Puede mostrarse de manera sencilla que la oferta agregada es igual al promedio ponderado de la contribución a la demanda del sector privado, el gobierno y el resto del mundo. La idea es simple. Cada sector produce "ingresos" (inversión, gasto, exportaciones) y "retiros" (ahorro, impuestos, importaciones) del sistema económico. Si uno de ellos, pone más de lo que saca (por ejemplo, el gasto es mayor que los impuestos netos) tendrá un aporte positivo sobre el producto. El aporte individual de cada sector, será su "multiplicador" directo.

Veamos entonces en el gráficos siguiente los diferentes multiplicadores que muestran la desagregación del crecimiento argentino desde 1991 hasta 2008:

Podemos hacer tres observaciones:

Podemos hacer tres observaciones:Primero; la curva del resto del mundo muestra algunos contrastes entre modelos. Para el período 1991-2000 se mantiene persistentemente por debajo de la oferta agregada. Esto implica que el déficit externo (el exceso de pagos por sobre los ingresos de la cuenta corriente) tuvieron un efecto contractivo sobre la actividad económica. Sin embargo, la profunda recesión experimentada por la economía (y la fuerte contracción de las importaciones) revierten esta tendencia, y la contribución positiva del resto del mundo alcanza un pico en 2002. Dicho de otro modo, la devaluación de 2002 encuentra un rápida recuperación del producto gracias al fenomenal aporte del sector externo. Noten que desde allí en adelante, esta contribución tiende a caer para estabilizarse en el período 2005-2007 aportando levemente al crecimiento del producto y se torna negativo en 2008. El fin del boom en los precios de los commodities, parece indicar que una vez más, la pata externa genera un sesgo negativo al crecimiento.

Segundo; el Gobierno (Nacional en este caso) muestra un aporte positivo y sostenido al crecimiento desde 1991. Claramente, en términos comparativos durante el período convertible, el aporte era significativamente mayor. Desde 2004 hasta 2008, el Gobierno Nacional ha acompañado el crecimiento del producto en su contribución al crecimiento. Esto, contrariamente a lo que algunos sostienen, parece sugerir que en los últimos años de las nestorómics el sector público habría ha moderado su aporte como impulsor del crecimiento.

Tercero; el sector privado (hogares + empresas) explica prácticamente la totalidad del ciclo macroeconómico. En las fases de auge crece aceleradamente, superando la velocidad del resto de los sectores y esto vale para la convertibilidad y las nestoromics. Por ejemplo, fruto de la crisis de 2002, el multiplicador del sector privado cayó en picada, pero, a partir de allí se expandió de forma acelerada aunque siempre hasta 2007 se mantuvo por debajo de la oferta agregada, indicando un sesgo negativo. Nótese (sin ánimos de parecer un gurú) que recién en 2008, el aporte del sector privado supera levemente la oferta agregada, y esto sólo se había observado anteriormente en 1994 (pre-Tequila) y 1997 (inicio del fin del ciclo expansivo convertible).

En definitiva, el aporte tanto del sector público como del sector externo fueron positivos al crecimiento económico de los últimos años. Sin embargo, la dinámica tiende a mostrar que estos efectos fueron moderándose con el correr de los años y fueron parcialmente compensados con un creciente impulso privado.

Los datos de 2008 parecen indicar un punto de inflexión ya que el sector privado aporta positivamente al producto. En el pasado reciente, este cambio se correspondió con el inicio de un proceso recesivo.

Saludos de un Genérico que esta de vuelta.

PD1: no hay mucha ciencia en los ganchos atrás de estos números. Pero no da para post.

PD2: El sector público debería ser el total argentino y no sólo el nacional. Pasa que las estadísticas del primero solo llegan a 2006. En cualquier caso, este sector público refleja correctamente la política del Gobierno central.

PD3: Hay una segunda parte a este post que muestra la parte financiera de esta entrada. Veremos.

miércoles, abril 08, 2009

El mito del mito del viento de cola

No lo voy a negar. Los extraño. La blogosfera, y en particular este blog, no han sido lo mismo desde que Tavos y Los Chiflados dejaron de postear. Eran una fuente de inspiración inagotable. Recuerdo con añoranza aquellas agarradas antológicas. Esos Ping-Pones de post, contra-post y contra-contra-post. El vacío está. Es palpable.

Pero la vida da segundas chances, que en esta oportunidad se personalizan en Sirinivasa y su postote de ayer sobre la falacia de la “Teoría del viento de cola” en el proceso de crecimiento. El Dato Duro en el que se basa es el que puede verse en el gráfico siguiente. La composición del crecimiento del periodo 93-98 es distinta a la del 03-08. En este último pesaron menos las exportaciones y el consumo privado y más las inversiones, ergo, no sólo no hubo viento de cola ahora, sino que lo hubo en los noventa.

“Viento de cola = Exportaciones” y el multiplicador.

Siri parte de la hipótesis según la cual, si el crecimiento fuera por viento de cola: “ocurriría que las exportaciones hubieran sido el rubro de mayor crecimiento dentro de los componentes de Producto Nacional. Hubieran crecido más que el Consumo –público y privado-, y más todavía que la exangüe Inversión[…]”.

En primer lugar, creo que se equivoca al asociar linealmente “Viento de cola” con “Crecimiento de las exportaciones”. Estas pueden crecer tanto por "viento de cola" (creciendo el mundo) o como resultado de políticas públicas. ¿Quién se animaría a afirmar que el 60% de crecimiento de las exportaciones entre 1993 y 1995 se explican por “viento de cola” y no por la formación del MERCOSUR? Para una estimación de cuanto se explica por el “Viento de Cola” (95%) y cuanto por nuestras políticas (5%) en el periodo 01-06, dejenme citar mi “Tigre Argentino”.

En segundo lugar, e ignorando lo anterior, está el hecho (que creo incorrecto) de afirmar que si las exportaciones explican más el crecimiento que la absorción interna (consumo e inversión) entonces eso sería señal de “viento de cola”. La razón es simple y se llama “multiplicador”. Imaginen que hay un shock externo que hace que las exportaciones crezcan U$D 1.00 y que hay un derrame vía multiplicador de U$D 1.00 en el consumo. El PBI crecerá U$D 2.00. Los cálculos de Siri mostrarán una contribución al crecimiento de 50% y 50%, aunque todo haya surgido de un shock exógeno.

Recalculando: Año base

Sin embargo, ignoremos el punto anterior y continuemos y tomemos como valida la hipótesis

Sirinivasa, para evitar ser criticado por elegir arbitrariamente los años base para sus comparaciones, hace cálculos para los períodos 93-01 vs. 02-08, 93-98 vs. 03-08 y 93-08 vs. 02-08 en todos los casos las conclusiones se mantienen.

Sin embargo, y sin intención de defender a una convertibilidad llena, llenisima de contradicciones, la comparación me resulta injusta. El período de comparación natural del crecimiento 2003-2008 no es 1993-1998 sino 1991-1998. El ciclo ascendente de los noventa comienza a mediados de 1990. Eliminando 1991 y 1992, Siri (Sin intención, imagino, porque los datos en el INDEC estan desde 1993) está dejando de lado 16% de crecimiento del PBI y del consumo, 53% de crecimiento de la inversión y 3,6% de las exportaciones.

Rehaciendo el gráfico con este hecho, obtenemos lo que ve a continuación

Si bien los datos apuntan en el mismo sentido a los Siri, sus magnitudes son mucho menos concluyentes. Los 10 puntos de mayor participación de la inversión en crecimiento se transforman en 3 y el de las exportaciones de 15,7% a 5,5%. Siendo un poco mas quisquilloso, verá el lectora que todo el aumento de la participación de la inversión se explica por el peso de la construcción y nada, repito, nada por más equipos durables.

Recalculando Corrientes vs. Constantes.

El fin de la convertibilidad en 2001 vino acompañado de un violento cambio en el precio relativo de los bienes que no se ven reflejados en los cálculos a precios constantes con base 1993 (que utiliza Siri). En particular, el aumento del precio de los bienes de capital importados respecto a los de consumo aumento el peso de la inversión en cualquier estimación a precios constantes.

Ahora bien ¿Qué pasa si rehacemos el gráfico anterior a precios corrientes?

Note las diferencias. Menos Consumo (12,3%), menos inversión (3,6%, casi todo en equipo durable) y más exportaciones (+7,0%)

Así, la aplicación de la metodología con las correciones propuestas permitiría afirmar que, efectivamente, el crecimiento del periodo 2003-2008 se explicaría por el viento de cola internacional.

Stop & Go.

Hasta aquí no se ha tenido en cuenta un hecho clave del periodo de crecimiento K. A diferencia de los noventa, cuando el déficit de Cuenta Corriente era irresponsablemente financiado acumulando deuda externa, el período que se inicia en 2001 es de aislamiento financiero. Aún si lo afirmado por Siri fuera cierto, sin el aumento de las exportaciones no podríamos haber crecido sin enfrentarnos a una restricción externa.

A modo de ejemplo, si el crecimiento de las exportaciones en el periodo hubiesen sido la tercera parte del 17% interanual que efectivamente se vio (un 6% que no estaría nada, nada, nada mal), los 70 mil millones exportados serían casi la mitad y el Superavit Comercial de 12 MM sería un deficit de U$D 23 MM

¿De donde piensan que habríamos sacado el 6,6% del PBI en dólares frescos para financiar la fiesta de consumo e inversión K? ¿Del FMI? ¿De los Hold-Outs? ¿Del Club de Paris? No. Habríamos vivido el primer “Stop” del siglo XXI.

Mire desde donde se lo mire, my friendos, el periodo K es el viento de cola.

Felices Pascuas…el blog está en orden.

Ele

jueves, marzo 27, 2008

Time out

A ver, hoy todo el mundo discute de forma exponencial… se suman voces al debate y la cosa se pone difícil… cuesta mucho seguir la idea. Pero especialmente uno nos llamo la atención, uno por sobre todos, el de manolo y el momento de la estrategia. Nosotros habíamos dicho acá que la política del gobierno mostraba límites. Y desde hace algún tiempo, creemos que la política económica del gobierno muestra sus límites.

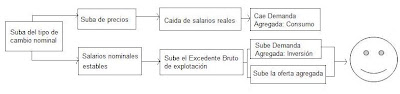

Y ¿por qué? Iremos muy rápido en esto, el modelo de tipo de cambio real bajo aprovecho de forma formidable algo que había dejado el colapso de 2001: el fenomenal desempleo. Al reducir el costo laboral en dólares impulsó un fuerte crecimiento en el empleo por todos conocido. Al hacerlo, redujo de forma formidable la pobreza, la indigencia y mejoró la distribución del ingreso. Digámoslo bien claro, no consideramos esto ningún atajo… al menos si por atajo se le asigna una carga valorativa negativa.

Claro, también nos dirán, que el modelo de tipo de cambio competitivo es por definición inflacionario. Y al hacerlo, manda gente a la pobreza, manda gente a la indigencia y además es regresivo. Puede ser, puede ser… de hecho lo es.

Pero, por eso siempre consideramos más que correcta la estrategia económica… no importa bien lo que es el modelo, importa que en 2002 y en adelante con altos niveles de desocupación uno podía inflar la demanda sin que los precios respondan. Esa era la belleza de todo, podíamos ganar sin perder. Sugerir en ese momento un menor tipo de cambio y menor inflación sólo era bueno para el que ya estaba adentro… para el que estaba afuera lo mejor era decirle, banca macho, ya te toca, pasa que vamos despacio para no chocar… vos banca, lo hiciste siempre, es un rato nomás.

Y decíamos que el momento cambio. Que el momento político cambió, es obvio. Que el económico cambio lo venimos insistiendo desde hace tiempo, no sólo desde este blog, sino también desde aquellos que más defendieron la política económica actual. La inflación se esta disparando, ya estamos cerca del pleno empleo, los costos en dólares empiezan a trepar y la pobreza comienza a revertir su tendencia y al distribución se estanca. Claramente, a partir de 2007, el modelo empieza a crujir.

Entonces llegó el momento de entregar algo… tal vez ese tiempo ya paso, pero hoy, dada la coyuntura política es le momento de replantear el modelo de manera fuerte. Además, estratégicamente es ahora, se puede entregar algo, corregir lo que se esta haciendo mal… sino, se corre el riesgo de perderlo todo. Si el final del camino es la estanflación, no saldremos sino por donde salimos siempre.

Veamos, una opción es modificar el esquema de retenciones. Claro… esto no tiene ningún efecto sobre le inflación, de hecho podría incrementarla, pero aquí empiezan a jugar cuestiones micro/macro, si pisamos los precios forever, ¿quién va a producir?. Por otra parte, como nos muestran Tavos y Musgrave, eliminar del todo los derechos de exportación tiene consecuencias distributivas y fiscales obvias y de peso fundamental. Pero también, algunos de campo, en sus respuestas, proponen reducir la alícuota y tapar el agujero con otros impuesto, no sobre la producción sino sobre le renta. No conozco mucho de temas fiscales, y es probable que el esquema tenga costos para el gobierno. Muy fácil sería sino lo fuese. Pero, por otra parte, si lo que dice Musgrave vale, que menores ingresos deben ser acompañados por un menor gasto para mantener el equilibrio en las cuentas públicas, tampoco es tan malo.

Y esto nos lleva a la segunda opción. No todo el gasto del gobierno es social y por lo tanto no toda reducción del gasto es ajuste. Junto con la reducción del gasto público, se puede que apuntar a reducir el gasto del sector privado (principalmente de los de mayores ingresos) y el gobierno debería resignar su fetiche número uno: el alto crecimiento. Creemos, que hoy, crecer a tasas altas no genera los beneficios de hace unos años. Básicamente, se acabó el efecto cantidad… listo, la gente ya tiene laburo. Crecer más rápido no pega por ese lado… y cada vez más, acelera la inflación.

También, como un mix de todo, puede ceder con el objetivo de tipo de cambio. Al cambiar el contexto mundial, el TCR alto no sólo genera inflación interna sino que importa (multiplicada) la externa, fenómeno que no existía en años anteriores. De esta forma, reducir el tipo de cambio respecto del dólar puede ayudar. Además, en términos de competitividad externa, renunciar al tipo de cambio con el dólar poco dice, ya que este no es ni por cerca nuestro principal socio comercial.

Así estamos… es momento de cambiar, de modificar el esquema, de entregar algo para no perder el control. En el ’95 no se abandonó la convertibilidad y así nos fue… podría haber sido en ’97/98 dicen otros pero tampoco. No debe atarse de manos el gobierno con una única política para el desarrollo. Uds sabe de que hablamos.

Saludos,

Generico

martes, marzo 18, 2008

¡Último Momento!

Afirmó el gobierno: La redistribución ya se hizo, pero lamentablemente no alcanzó para los pobres (Revista Barcelona, 03/08/2007)

Sí… eso era todo, ya no hay más.

Vuelvan pronto y que tengan un bonito fin de semana largo!

Generico

PD: La historia puede llamarse, “el éxito de un gobierno que mejoró la distribución desde los peores registros de nuestra historia gracias a un nuevo modelo de acumulación basado en el trabajo y hoy muestra la mejor distribución en al menos una década” o “de como aprovechar el efecto cantidad”.

jueves, noviembre 29, 2007

La economía Argentina 2002-2007

Sin duda la situación macroeconómica continúa históricamente sólida y, como decía el abuelo, tiene las características casi ideales que un ministro desearía encontrar cuando asuma. El crecimiento continúa, el superávit comercial se sostiene, aun creciendo al 9 durante años, y el fiscal se estaría reduciendo pero continúa históricamente alto y hay señales políticas de que se reforzara el año próximo. Como luz amarilla, la inflación, que aprieta pero no ahorca. En términos generales, y revisando un poco el historial, no ha cambiado demasiado respecto al resumen que escribiera hace unos eternos 5 meses.

Sin embargo, detrás de las loas que uno pueda hacerle a la esta situación, muy positiva e inédita para los últimos 40/50 años o incluso más de Historia Argentina, hay una realidad maquillada sobre la que insisto desde hace algunos post: La macroeconomía hoy se sostiene, amen del "modelo" de tipo de cambio alto, gracias a la consolidación de la estructura social que se gestara en los noventa.

Permítame el lector entrar un poco más en detalle y abusar de citas a mi mismo que, además de generarme un generoso caudal de visitas auto referenciadas, me permitirá hacer una descripción algo más escueta. Es la idea también, tomar como referencia no la década del noventa sino lo que podría ser, o incluso lo que fue ¿Cuales son los canales a través de los cuales la situación social afecta la macroeconomía? (Por acá hablaba hace algun tiempo de los trade-off entre desigualdad, estabilidad macro y desarrollo)

a) Jubilaciones: Sale este tema a la luz con furia después de varios años con la reciente sentencia de la corte. El importante aumento de la jubilación mínima nominal desde la crisis esconde una situación previsional que se aleja de lo que era "ser jubilados" en otras etapas de la historia argentina. No es esto necesariamente una critica, porque puede corresponder a un "sinceramiento" de la capacidad de la economía argentina, sin embargo, no debe desconocerse que gran parte del superávit fiscal (sino todo) se obtiene con menores erogaciones publicas a los servicios de previsión social.

Por acá estimaba, por ejemplo, que se necesitarían casi 4,6% del PBI (chau superávit!!) para recuperar la estructura previsional de 1980 en términos de cobertura y haber medio. Acá, en un postito reciente, la evolución del gasto publico previsional.

Salarios: Hace poquito armé este post sobre el mercado laboral. Su estructura actual (que obviamente existe desde mucho antes que asumiera la actual gestión) es fundamental para entender la macro que tenemos. Salarios públicos bajos contienen la solidez fiscal. Salarios reales en blanco ligeramente por arriba del periodo precrisis (con una economía mucho más grande) y en negro aun por debajo explican que logremos mantener el tipo de cambio alto, la competitividad internacional, la inflación y, obviamente, reducir el desempleo. Imagine un grafiquito de oferta y demanda. Salarios bajos es demanda alta por parte de las empresas...Habemus pleno empleo.

Desigualdad: Esta, sin duda, es la clave de la bonanza macroeconomía actual. Si necesita un ayuda memoria, mire el último grafiquito de este post. El estado de la distribución del ingreso en la Argentina es fundamental para comprender la históricamente alta tasa de ahorro de la economía, lo cual a su vez permite sostener a) el financiamiento de la inversión / las tasas de interés bajas y b) el superávit comercial.

La lógica es simple; el rico ahorra proporcionalmente más que el pobre. Dale un peso más al rico y lo meterá en la cuenta del banco, dáselo al pobre y lo consumirá. Así, redistribuir afecta la tasa de ahorro promedio de la economía porque se le saca al rico, que ahorra, para darle al pobre, que se la patina!

¿Cuanto de esto aparece en el diagnostico oficial de la situación económico/social? Seré duro y diré que absolutamente nada, o algo mas condescendiente y diré que posiblemente lo vean, pero es políticamente incorrecto que lo anden divulgando.

Porque la estrategia del gobierno ha sido atacar macroeconomicamente la situación social. Tipo de cambio alto, crecimiento, creación de empleo, ingresos nuevos, reducción de la pobreza, stop (no digo derrame porque se me enojan). Sin embargo, no ha logrado modernizar ni el discurso ni el accionar para hacer frente a la estructura que vivimos, resultado de 10 años de génesis durante la convertibilidad y 6 de consolidación durante la pos-convertibilidad.

No se han reestructurado las políticas sociales para hacer frente a la nueva situación del mercado laboral. Históricamente, el estado llegaba a la población a través de la institución trabajo: Jubilaciones, obras sociales, asignaciones familiares, etc. La asistencia social era marginal en las redes de protección del Estado de Bienestar. Hoy con la nosecuantoava parte del trabajo sumergido, el estado ya no llega y hemos llegado a la ironía de festejar como política social el mantener la electricidad y las tarifas de colectivo baratas.

Por otra parte, El discurso "neo-populista" se apoya en las bases sindicales que, insisto, representa mucho muchísimo menos que hace treinta años, cuando hablar de los sindicatos y de los trabajadores era mas o menos lo mismo. Hoy no!! Son ABC1 y el "lumpen-proletariat" esta librado a su buena suerte. La economía cambio y se mantiene un discurso que atrasa 30 años.

Equivalente atraso del discruso puede verse, por ejemplo, con el resurgimiento del conflicto agro-industria, que no da cuenta de los cambios estructurales que vivieron ambos sectores. No solo el campo (la agroindustria!!!) no es hoy lo que era hace 30 años en términos de actores que lo componen, dinámica tecnológica, perspectiva de desarrollo a nivel mundial, etc, sino que tampoco lo es la industria!!! Hablar de industria hace 30/40 años era sintonizar con el espíritu de desarrollo de la época. Hoy industria (en su sentido genérico como se la entendía hace treinta años: Llena de fierros) es sinónimo de mano de obra barata en países pobres. Los países desarrollados decantan este sector para concentrarse en los dinámicos "basados en el conocimiento" y aqui apuntamos nuestra estrategia de desarrollo a los juguetes o textiles. Pero bueh...

…Aquí estamos….