Empecemos por el principio.

La mayor parte de los Estados del mundo emiten una moneda de circulación obligatoria dentro de su territorio, y solo por el derecho de monopolizar la emisión de esta moneda, se apoderan de “cosas físicas” que produce el sector privado. Por si no lo habían notado, emitir billetes de curso legal (y de los otros también) es un negocio altamente redituable.

Existen por lo menos cuatro forma de identificar las fuentes de apropiación de recursos por parte del Estado, generalmente a través del Banco Central y su capacidad de emitir dinero fiduciario que no paga interés (la fuente obvia de lo que sigue es Buiter (2007)), y suele existir cierta confusión sobre las diferentes formas de medirlo.

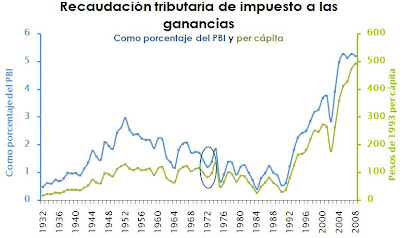

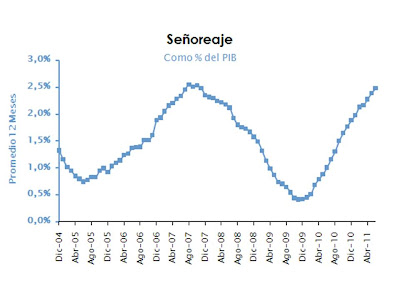

La primera de estas fuentes se denomina “Señoreaje”, y se deriva del hecho que los billetes que emite el BCRA tienen un valor nominal superior a su costo de producción: producir un billete de $100 cuesta, evidentemente, menos de $100. La diferencia es ganancia del emisor. Como muestra el gráfico que sigue, el “Señoreaje” (variación anual en la Base Monetaria) genera en la actualidad ingresos equivalentes a 2,5% del PIB:

La segunda de las fuentes de ingresos, es lo que comúnmente se conoce como “Ingreso del Banco Central” y que Werning (un tanto provocativamente) identifica como “Impuesto Inflacionario”. La idea es que poseer dinero en efectivo genera un costo de oportunidad al tenedor, costo que es aproximado con la tasa de interés. Notemos que existe una “apropiación” del BCRA en el sentido que si no tuviese el monopolio en la oferta de dinero y tuviese que hacerse de fondos equivalentes debería pagar un costo, es decir, la tasa de interés*. Esta fuente de ingreso (Base Monetaria de un año atrás por la tasa de interés) ha sido creciente hasta fines de 2009, con un máximo de 1,2% del PIB para estabilizarse cerca de 0,7% en la actualidad:

La segunda de las fuentes de ingresos, es lo que comúnmente se conoce como “Ingreso del Banco Central” y que Werning (un tanto provocativamente) identifica como “Impuesto Inflacionario”. La idea es que poseer dinero en efectivo genera un costo de oportunidad al tenedor, costo que es aproximado con la tasa de interés. Notemos que existe una “apropiación” del BCRA en el sentido que si no tuviese el monopolio en la oferta de dinero y tuviese que hacerse de fondos equivalentes debería pagar un costo, es decir, la tasa de interés*. Esta fuente de ingreso (Base Monetaria de un año atrás por la tasa de interés) ha sido creciente hasta fines de 2009, con un máximo de 1,2% del PIB para estabilizarse cerca de 0,7% en la actualidad:

La tercera que podemos contabilizar es conocida para todos los que hayamos cursado macro con el profesor Heymann: la inflación genera una pérdida en el poder de compra del dinero. Dado que el Banco Central no se expone a esa pérdida, tiene una ganancia. Esto es lo que entendemos caracteriza realmente al “Impuesto Inflacionario” y lo que tanta confusión nos generaba en la nota de Wierning. Según el IPC-CqP, la recaudación por “Impuesto Inflacionario” (Base Monetaria de un año atrás por la tasa de inflación) esta en el orden de 1,5% del producto:

La tercera que podemos contabilizar es conocida para todos los que hayamos cursado macro con el profesor Heymann: la inflación genera una pérdida en el poder de compra del dinero. Dado que el Banco Central no se expone a esa pérdida, tiene una ganancia. Esto es lo que entendemos caracteriza realmente al “Impuesto Inflacionario” y lo que tanta confusión nos generaba en la nota de Wierning. Según el IPC-CqP, la recaudación por “Impuesto Inflacionario” (Base Monetaria de un año atrás por la tasa de inflación) esta en el orden de 1,5% del producto: Estrictamente, y al menos de manera directa, solo el Impuesto Inflacionario se vincula con la dinámica nominal de la economía, ya que las otras fuentes de ingresos pueden existir en entorno de nula inflación.

Estrictamente, y al menos de manera directa, solo el Impuesto Inflacionario se vincula con la dinámica nominal de la economía, ya que las otras fuentes de ingresos pueden existir en entorno de nula inflación.

Finalmente, queda el resultado operativo del Banco Central (ó resultado cuasi-fiscal) como la última fuente de extracción de recursos fruto del monopolio en la emisión de billetes. Esto se deduce de observar que inter-temporalmente, las ganancias de un Banco Central se deducen de este monopolio, por lo que todo lo que gana, al final del día, surge de imprimir billetes. Notemos que este resultado tuvo un pico en 2009 por la política cambiaria del período anterior, pero suele oscilar entre el 0,5% y el 1% del PIB:

Las cuatro formas hasta aquí descriptas no deben sumarse ya que en gran parte se vinculan entre sí y sus diferencias responden a diferentes posturas teóricas (o diferentes focos de interés). Poniendo las cuatro descripciones juntas lo que se obtiene se muestra a continuación:

Las cuatro formas hasta aquí descriptas no deben sumarse ya que en gran parte se vinculan entre sí y sus diferencias responden a diferentes posturas teóricas (o diferentes focos de interés). Poniendo las cuatro descripciones juntas lo que se obtiene se muestra a continuación:

Donde se observa que en términos acumulados desde 2004, la mayor fuente de extracción de recursos provino del “Señoreaje”. Esta fuente de ingresos puede o bien provenir de una política monetaria sobre-expansiva que empuja la oferta de Pesos o por el contrario, por la propia dinámica de crecimiento de la economía que empuja la demanda nominal de Pesos. Parece materia de otro post, pero la segunda opción me suena más atractiva.

Donde se observa que en términos acumulados desde 2004, la mayor fuente de extracción de recursos provino del “Señoreaje”. Esta fuente de ingresos puede o bien provenir de una política monetaria sobre-expansiva que empuja la oferta de Pesos o por el contrario, por la propia dinámica de crecimiento de la economía que empuja la demanda nominal de Pesos. Parece materia de otro post, pero la segunda opción me suena más atractiva.

En segundo lugar se ubica el “Impuesto Inflacionario” como fuente de recursos y es el que deja el interrogante abierto: en finanzas públicas, existe una famosa curva que señala que existe un máximo para la tasa que el Gobierno debe imponer sobre un determinado bien si quiere maximizar sus ingresos, ya que a partir de ese máximo, el aumento en la tasa imponible deprime la demanda y por lo tanto, baja los ingresos del Estado. El interrogante entonces sería, ¿cuál es, si es que existe, la tasa de inflación máxima a partir de la cual la demanda de pesos cae?.

Dejando este punto abierto a debate, los saludo atentamente,

Genérico.

* Estrictamente, la tasa de interés debería ser una tasa libre de riesgo en moneda doméstica emitida por algún agente institucional distinto del Banco Central. Suponemos que en EEUU, esa tasa es la del Tesoro. En ARG no existe un equivalente, por lo que copiamos a Wierning quién usa la pasiva que pagan los bancos, asumiendo que ese sería el costo que debería pagar el BCRA si quisiera obtener fondos del sector privado.