En un mundo cuya principal preocupación nominal es la deflación – esto es, la caída del nivel general de precios – Argentina brilla al escaparle a la regla y tener instalado en la agenda los impactos que la inflación tiene sobre la economía y la sociedad.

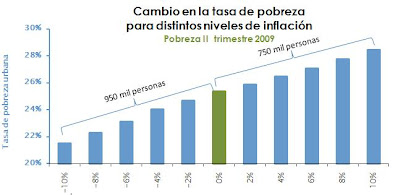

El impacto más mencionado es el redistributivo. La inflación implica transferencias de stocks y flujos de recursos regresiva. Esto es, el impacto negativo sobre un segmento de la población es inversamente proporcional a su capacidad de indexar su fuente de ingresos y su riqueza o, dicho más simplificado, la inflación afecta más a los pobres que a los ricos.

Ahora bien ¿Cuál fue la magnitud del impacto regresivo de la duplicación de precios del último lustro? Indekgate mediante, nadie lo sabe, ni siquiera el gobierno.

Mi sensación general es que, si bien la tendencia al deterioro de los indicadores sociales es unidireccional, el impacto negativo no ha sido todavía demasiado importante. Las mediciones “informales” de pobreza, indigencia o distribución del ingreso muestran que, en 2010 y tras otra media década perdida, Argentina presenta un patrón similar al de 2006.

El factor principal que contuvo el empeoramiento de la situación social desde 2007 ha sido la política social del kirchnerismo. En particular la moratoria previsional de fines de 2006 y la asignación universal de 2009 explican, en conjunto, una reducción de la pobreza de entre 3.5% y 4,0%.

Este resultado positivo de la política social, sin embargo, debe ser interpretado con precaución. El kirchnerismo cambió un “modelo 2003-2007” con resultados sociales positivos endógenos (con bemoles que ya hemos mencionado varias veces pero que no vienen al caso) por uno versión 2010 que tan solo evita el deterioro a través de una dinámica fiscal riesgosa. Estos riesgos, como decíamos acá, surgen no sólo de su prociclicidad sino de la debilidad de sus fuentes de financiamiento.

Viendo hacia adelante, el segundo modelo K no parece haber alcanzado su límite. El canje de deuda que se acerca, y la probable apertura a nuevas fuentes de financiamiento en los mercados financieros darán oxigeno a las agotadas arcas fiscales. Aunque comprando un problema a futuro, es posible que el gobierno logre contener el deterioro social hasta los comicios del año que viene. (nota al pie: en este contexto, la necesidad de la oposición de rever sus estrategias discursivas es urgente)

Entonces, el hecho de que no haya impacto social tangibles ¿Implica que la inflación no es un problema?

No. Claro que no. Obviamente que no. La historia inflacionaria argentina nos obliga a ser responsables y a mofarnos, por irrisorios, de argumentos del tipo “Argentina puede tolerar una tasa estable de inflación de entre 10%/20% si con ello sostiene el crecimiento” (como si existiera algo así como una tasa estable de inflación de 10%/20%). De no controlarse, Una inflación ascendente con un piso del 20% como la actual tendrá inevitablemente un impacto negativo en las tasas de crecimiento de mediano plazo (y con ello en las situación social de la Argentina de 2015).

Las razones son múltiples y conocidas. Entre otras:

La inflación deteriora, una vez que la población incorporó la indexación, a las cuentas fiscales y con ello a la capacidad de sostener un estado de bienestar. El famoso “Efecto Olivera-Tanzi” según el cual el gasto público tiende a ajustarse más rápido que los ingresos fiscales (que se miden sobre una transacción hecha con un nivel de precios menor).

La inflación valoriza las actividades de apropiación de rentas y con ello el lobby estéril. En un contexto inflacionario, el que no se prende en la rosca, pierde. Prenderse en la rosca, obviamente, implica recursos y tiempo o, como diría De Pablo, implica que el sector privado este ocupado y no trabajando. La inflación nos obliga a estar preocupados por la inflación. A estar hablando de inflación y debatiendo sobre la inflación.

La inflación agrega un factor de incertidumbre a cualquier decisión económica que implique un compromiso en el tiempo. La inflación viene con cambios constantes en los precios relativos y los precios relativos son el factor más importante en cualquier negocio. Se deteriora, así, la calidad y cantidad de la inversión

La inflación vuelve borrosa a la información, acortan la duración de los contratos e implica transferencias caprichosas de stocks entre acreedores y deudores, inviabilizando el sistema financiero.

La inflación impacta negativamente en la inserción comercial externa. En un mundo de Cadenas Globales de Valor (suficientemente distinto del de la década del 60 como para animarse a analogías simplificadoras), la incapacidad argentina de establecer contratos de mediano y largo plazo inevitablemente tendrá un impacto negativo (salvo, claro, en los mercados commodities donde los contratos no importan).

(¿Qué más? ¿Qué olvidé? invito en los comments a que me ayuden a completar la lista)

Y sobre todas las cosas, la inflación aburre, agota. Que a menos de 20 años de nuestra última hiperinflación haya espació para la duda respecto a sus potenciales daños pone en evidencia la pobre, pobrísima capacidad social que tenemos para aprender de nuestros errores

Sin más, saluda atte

Ele